Одной

из характеристик здоровья работающих

является профессиональная заболеваемость,

в наибольшей степени обусловленная

условиями и организацией труда.

Включение

сведений о числе лиц с впервые выявленными

профессиональными заболеваниями, как

обязательных для формирования Федерального

информационного фонда социально-гигиенического

мониторинга (приказ Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека от 30.12.2005г. №

810), делает особенно актуальными

мониторинговые исследования

профессиональной заболеваемости. Для

решения основной задачи социально-гигиенического

мониторинга профессиональной

заболеваемости – определения причин

и условий ее формирования, был проведен

анализ связей в системе статистических

показателей «профессиональная

заболеваемость – здоровье населения

– среда обитания». В данной статье

приводятся результаты фрагмента

исследования по оценке влияния условий

рабочей среды и медицинского обеспечения

на формирование профессиональной

заболеваемости в Российской Федерации.

Перечень

показателей здоровья и факторов среды

обитания включал данные профессиональной

заболеваемости за 2005г., сформированные

по «Картам учета профессионального

заболевания (отравления)» по форме

№ 389-1/у-01 [1]

и

характеристики рабочей среды (показатели

удельного веса проб воздуха рабочей

зоны, превышающих предельно допустимые

концентрации по содержанию паров и

газов, пыли и аэрозолей, долей рабочих

мест, не отвечающих гигиеническим

нормативам по шуму, электромагнитным

полям, микроклимату, освещенности) за

2003-2005 гг. по данным ФГУЗ «Федеральный

центр гигиены и эпидемиологии»

Роспотребнадзора [3]. Всего

проанализировано шесть показателей и

1500 единиц наблюдения за период 2003–2005

гг.

Анализ

проводился по методике, утвержденной

Федеральным центром Роспотребнадзора

(методические

рекомендации МР ФЦ/3718 от 01.12.2004) [2].

Информация обработана с применением

методов описательной статистики,

ранговой корреляции для оценки связей

показателей профессиональной

заболеваемости и характеристик рабочей

среды. Расчеты проведены на базе ППП

STATISTICA.

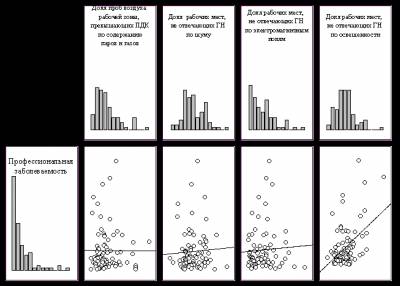

В

результате установлено, что корреляционная

связь с показателями профессиональной

заболеваемости определена лишь с одной

из шести характеристик рабочей среды,

взятых для анализа. Это доля рабочих

мест, не отвечающих гигиеническим

нормативам по освещенности.

|

|

|

rs=

0,0, р= 0,834

|

rs=

0,1, р= 0,363

|

rs=

0,0, р= 0,762

|

rs=

0,3, р= 0,022

|

|

Рис.

1. Связь показателей профессиональной

заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

в регионах РФ с долей проб воздуха

рабочей зоны, превышающих ПДК по

содержанию паров и газов, и долей

рабочих мест, не отвечающих гигиеническим

нормативам по шуму, электромагнитным

полям, освещенности, в 2005г. На рисунке

приведены графики распределения

характеристик (столбиковые диаграммы)

и графики корреляционных связей

(точечные диаграммы) с указанием линии

тренда и коэффициента корреляции

Спирмена

|

Полученный

коэффициент корреляции свидетельствует

о наличии значимой положительной слабой

связи (rs=

0,3, р= 0,022), то есть профессиональная

заболеваемость больше в тех регионах

страны, где выше удельный вес рабочих

мест, не отвечающих гигиеническим

нормативам по уровню освещенности.

Данная

зависимость подтверждается визуально,

поскольку основное число точек образует

облако с выраженным вектором (рис.1).

Одновременно получено представление

о характере распределения всех параметров,

которое в большинстве случаев отличается

от нормального (отмечена правостороння

асимметрия), что и обусловило применение

непараметрических методов исследования.

Полученные

результаты являются ярким примером

известного положения, когда «отрицательный

результат тоже результат», отсутствие

связей показателей профессиональной

заболеваемости и характеристик рабочей

среды не укладывается в традиционные

представления о причинно-следственных

связях в медицине труда, когда

профессиональные заболевания формируются

в неблагоприятных условиях рабочей

среды. Отсутствие этих связей подтверждают

сомнения в качестве информации о

профессиональной заболеваемости,

факторах производственной среды, либо

о том и другом вместе.

Предварительные

результаты анализа связей в системе

«Профессиональная заболеваемость–медицинское

обеспечение» в регионах России

позволяет с определенной долей

осторожности утверждать, что на показатели

профессиональной заболеваемости влияет

медицинское обеспечение.

В

регионах с высокими показателями

профессиональной заболеваемости в

организации медицинского обеспечения

населения отмечена направленность на

краткосрочную стационарную помощь

населению (rs=

–0,24, р= 0,001), лучшая организация

периодических медицинских осмотров

(больше удельный вес хронических

профзаболеваний, выявленных в ходе

осмотров, rs=

0,35,

р= 0,001) и более высокий удельный вес

диагнозов

хронических профзаболеваний, установленных

центрами профпатологии (rs=

0,41, р= 0,000) .

Результаты

регрессионного анализа свидетельствуют

о наличии существенной связи между

показателями профессиональной

заболеваемости и представленным в

таблице 1 набором переменных (R=0,46,

р=0,000).

Совокупный вклад вышеуказанных переменных

в регионах составил 21%. Ситуация,

описываемая уравнением, выглядит

следующим образом: профессиональная

заболеваемость высока в регионах, где

больше амбулаторно-поликлинических

учреждений, выше удельный вес диагнозов

хронических профессиональных заболеваний,

установленных в центрах профессиональной

патологии (наиболее сильная связь

профессиональной заболеваемости

отмечена с последней переменной rs

=0,41).

|

Таблица

1

Зависимость

показателей профессиональной

заболеваемости от определяющих их

характеристик медицинского обеспечения

|

|

переменной*

|

Коэффициенты

|

р**

|

|

|

вариации

|

регрессии

|

|

|

50

|

24,5

|

0,012

|

0,001

|

|

54

|

71,8

|

0,013

|

0,007

|

|

Уравнение:

у = –2,095 +0,012*Х1 + 0,013*Х2

|

|

R

= 0,46, R2

= 0,21, R2скорр.

= 0,19, F

= 9,95, p

= 0,000, sy

= 1,75

|

|

*

– сокращенное наименование переменных:

№ 50 – мощность амбулаторно-поликлинических

учреждений, № 54 – удельный вес диагнозов

хронических профзаболеваний,

установленных центрами профпатологии

**

– значимость коэффициентов регрессии

|

Таким

образом существенный разброс показателей

профессиональной заболеваемости

(V=122,9%)

в большей степени определила вариабельность

показателей периодических медицинских

осмотров в части удельного веса диагнозов

профзаболеваний, установленных центрами

профпатологии (V=71,8%).

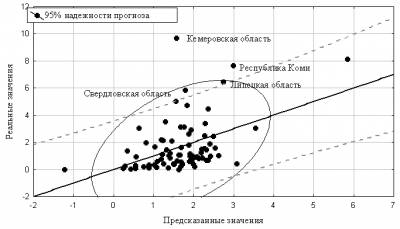

На

основании полученной модели выделены

регионы-исключения (Кемеровская

область,

Республика Коми, Липецкая область,

Свердловская

область),

в которых измеренное и предсказанное

значение профессиональной заболеваемости

в наибольшей степени отличаются (рис.2).

Изучение результатов сопоставления

измеренных и предсказанных значений

дает возможность предположить некоторые

особенности в организации медицинского

обеспечения и влияния иных факторов

социальной инфраструктуры регионов.

|

|

Рис.

2. Результаты сравнения реальных и

предсказанных значений профессиональной

заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

за 2005г., на основе показателей мощности

амбулаторно-поликлинических учреждений

и удельного веса диагнозов хронических

профзаболеваний, установленных

центрами профпатологии

|

На

основании вышеизложенного в рамках

социально-гигиенического мониторинга

остается актуальным выявление

«непроизводственных» причин,

определяющих трудопотери. Оценка влияния

этих факторов на показатели профессиональной

заболеваемости планируется на следующем

этапе исследований.

Список

литературы:

О

состоянии профессиональной

заболеваемости в Российской Федерации

в 2005 году: информационный сборник

статистических и аналитических

материалов / Под редакцией д.м.н., проф.

М.В. Фокина – М., ФГУЗ «Федеральный

центр гигиены и эпидемиологии»

Роспотребнадзора.–2006.-42с.

Социально

– гигиенический мониторинг. Инвалидность

детей. Сбор, обработка и анализ

показателей: методические рекомендации

МР ФЦ/3718 от 01.12.2004: утв. заместителем

Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации / Ж.В.

Гудинова [и др.]. – М.: Федеральный

центр Госсанэпиднадзора, 2004. – 68 с.

Санитарное

состояние субъектов Российской

федерации в 2003-2005 гг: статистические

материалы / Под редакцией А.И.Верещагина

–М., ФГУЗ «Федеральный центр гигиены

и эпидемиологии» Роспотребнадзора,

2006 – 87с.

|